Le train des clichés

roule sur les rails funestes de la facilité

Marco Hukenzie

10/16/20255 min read

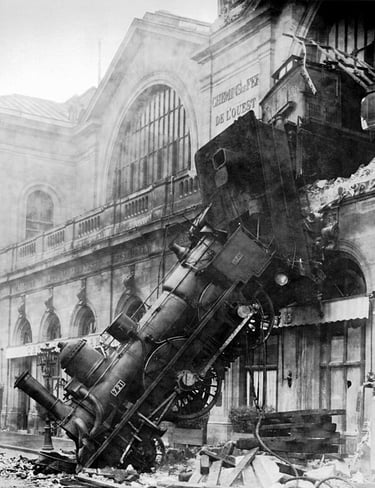

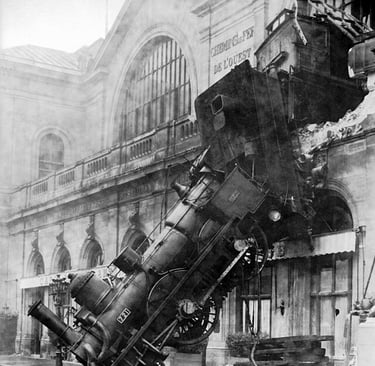

Le premier train ayant roulé sur les rails du cliché. Paris, 1895

Cliché classique

Je me suis remis à écouter du jazz, genre musical que je n’affectionne pas particulièrement, du moins sous sa forme free. Mais j’aime le jazz qu’on entend dans les films noirs, ceux avec des détectives qui portent des imperméables et qui fument clope au coin du bec, la mine renfrognée, blasés par la corruption et l'inanité de la société.

J’ai aussi récemment soumis un texte de fiction à un vieil ami. C’est un ami lecteur et cinéphile, rompu à la fiction, un véritable geek au sens le plus pur du terme (le terme a été largement dévoyé). Il a aimé la quasi-totalité du texte, mais est arrivé un moment dans l’histoire qu’il a moins apprécié. Selon les termes qu’il a utilisés, il était « sur des rails ».

Il savait à quoi s’attendre. C’est-à-dire qu’il y a eu un moment où l’histoire originale qu’il avait sous les yeux a pris la route du cliché, du trope qui s’enlise.

Ce retour m’a fait réfléchir. Pourquoi moi, qui craint le cliché comme la peste au point de penser à remplacer « peste » par « typhoïde » (ce serait là une erreur typique d’écrivain débutant), me suis-je vautré dedans jusqu’au menton ? (Quand je dis "vautré" j'exagère pour l'effet, disons que je me suis un peu égaré.) Quel désir malsain de répétition m’a poussé à rejouer une partition usée jusqu’à la corde, alors que j’avais jusque-là, dans ce texte, évité semble-t-il tous les écueils ?

Dieu sait (s’Il existe) que la pire crainte du scénariste est le cliché. Dieu sait à quel point nous sommes prêts à toutes les contorsions, même les plus acrobatiques, pour l’éviter. Mais Dieu sait aussi, ou plutôt le Diable (s’Il existe – je ne sais pas s’il est judicieux de mettre une majuscule au « Il » du Diable mais dans le doute je le fais, d’autant qu’il a l’air d’être plus aux commandes que d’habitude en ce moment), qu’il y a un moment ou un autre où, pour une raison étrange, on se vautre dedans avec la joie d’un gamin qui patauge dans une flaque de boue à en faire frémir une ménagère Ariel.

Le problème est qu’un auteur a, le plus souvent, à un moment ou un autre, besoin de tropes et de clichés pour échafauder son histoire. Ils font partie de sa boîte à outils. On les utilise parce qu’ils fonctionnent depuis longtemps, parce qu’on sait leur efficacité. On sait que le lecteur/spectateur adore arriver en terrain connu pour mieux être surpris ensuite. C’est pourquoi la devise de ma promotion au CEEA, prononcée par feu Christian Biegalski était :

Partir du cliché pour mieux s’en éloigner

Sauf que parfois on ne s’en éloigne pas assez vite, du cliché, du trope. Et même, on s’y complaît. Notre récit devient ennuyeux. Comme disait une camarade de promo, c’est « partir du cliché pour mieux y revenir ». Surtout qu’on l’adore, ce cliché, ce trope : on a grandi avec, il nous a fait sentir de belles émotions quand on était plus jeune et qu’on n’avait pas le bagage fictionnel qu’on possède à présent. Et puis pourquoi sur-analyser son texte, ne pas laisser le cœur parler ? (Le cœur a ses raisons que la raison etc)

Que faire pour échapper au piège qu’il nous tend ?

Déjà l’assaisonner. On ne nous demande pas de réinventer une recette qui a fait ses preuves mais de la remettre au goût du jour : avec une humeur nouvelle, une époque nouvelle, des problématiques nouvelles, un regard nouveau…

Se demander aussi, surtout, en quoi il sert l’émotion, le message qu’on veut faire passer. Son rapport coût/bénéfice en vaut-il la peine ? N’y a-t-il pas un autre moyen à la fois plus original et plus touchant de faire passer le message ?

On m’objectera : « un enfant adore entendre mille fois l’histoire du Petit Chaperon Rouge. » Certes, mais est-ce qu’il a autant peur du loup que la toute première fois qu’il l’a entendue ? Evidemment non, puisque son but est, en s’entendant répéter ce conte, d’apprendre à contrôler sa peur.

Mais est-ce que là, à ce moment précis, j’ai envie de faire peur avec le loup ? Ou est-ce que j’ai envie de susciter une émotion différente avec le même personnage et la même situation ? Est-ce que le loup qui se déguise en grand-mère est un super outil post-moderne pour véhiculer mon message, ou juste une idée paresseuse (« mais non, un hommage ! ») alors qu’au début je prétendais créer un conte original ?

Le distinguo à faire n’est pas toujours évident.

Cliché qu’on casse

J’écoute donc ce morceau de jazz. Le compositeur a créé son propre cliché « intra-diégétique » : le thème très classique, du genre de ceux qu’on aime immédiatement sans pour autant être marqué à vie en l’écoutant, se fait entendre une première fois.

Le thème est sur le point de revenir. Je m’attends à la même suite de notes au cuivre. Les premières d’entre elles téléphonent la suite. Sauf que la suite change. Il y a comme une rupture, et une autre note arrive, bizarre, étrange, belle, et non seulement cette note n’est pas celle que j’attendais, mais, par-dessus le marché, un piano jusqu’ici absent s’invite derrière elle. Cette mélodie au piano donne au morceau une dimension tout à fait nouvelle et imprévue. Une puissance émotionnelle. La surprise que j’éprouve se confond avec l’émotion. L’émotion arrive là où le prévu, la monotonie, étaient attendus.

Le compositeur a pris un risque.

Quand on s’attend à quelque chose de prévu on est préparé à une émotion qui, quand elle arrive, n’a pas le même impact que celle qui surgit par surprise grâce à l'information nouvelle, inédite. C’est là où la musique rejoint la dramaturgie.

Vous pouvez décider de rejouer la même partition et, au mieux, de satisfaire les gens, ou prendre le risque de partir en terrain moins connu et d’en faire fuir pour en ravir d’autres.

L’art, en somme.

Evidemment, la meilleure décision consiste à prendre le risque. Il faut casser le cliché, le trope. Mais ce qui me semble alors difficile quand on utilise cet outil pour mieux le casser, c’est d'identifier le meilleur moment pour le faire.

Quoiqu'il en soit, pour ne pas céder aux sirènes du cliché (j'allais dire aux Circés pour faire l'intéressant), il faut laisser s'épanouir la singularité de votre histoire, sans céder au réflexe lancinant de la ramener sur les rails sécurisantes des sentiers battus. Rester, aussi, dans la sincérité de l’émotion et du message qu’on cherche à communiquer.

Garder le recul n'est pas toujours évident, mais les amis (bien informés) sont aussi là pour ça. Et si vous avez besoin d'un regard professionnel, n'hésitez pas à me contacter ; il est 1000 plus facile de repérer les clichés des autres que les siens propres.

Marco

hukenzie.marco@gmail.com

SCRIPTDOCTOR PRO © Marco Hukenzie

N° SIRET : 933 137 192 00011