Dramaturgie et morale : doit-on s'autocensurer ? (3)

Le public et vous

Marco Hukenzie

2/6/20256 min read

Suite et fin du sujet traité ici et là.

Quand l’auteur se heurte à l’incompréhension du public

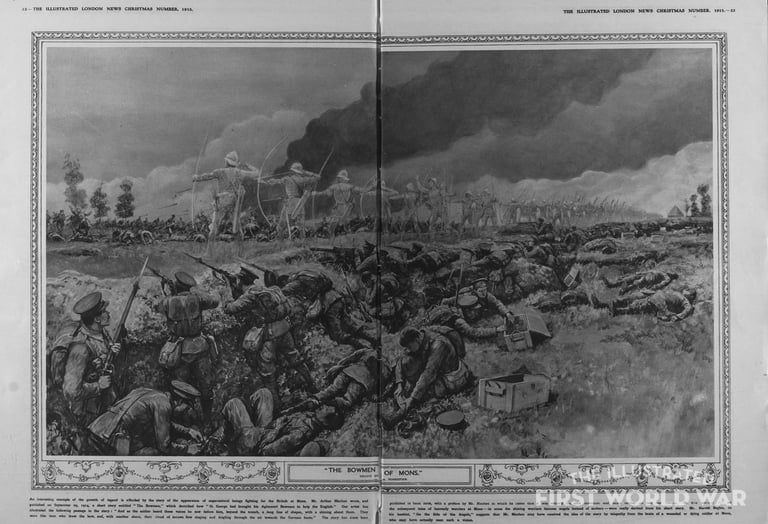

Connaissez-vous la légende des Anges de Mons ? C’est une légende de la Première Guerre mondiale, qui raconte que des archers fantômes sont apparus aux côtés des Anglais en Belgique pour les aider à affronter les Allemands. Il s’agit d’une légende urbaine qui a été inspirée par une nouvelle rédigée par l’écrivain fantastique Arthur Machen et publiée dans le London Evening News. Une controverse nationale éclata en 1915, quand des pasteurs se mirent à mentionner les Anges de Mons dans leurs sermons. Machen, lui-même fils de pasteur, en fut outré et tenta de faire cesser ces rumeurs en republiant sa nouvelle avec une longue préface démystificatrice. Il ne parvint qu’à renforcer la fausse croyance : des auteurs publièrent des livres pour lui expliquer qu’il avait tort de renier sa vision d’origine divine.

Les préfaces, postfaces, annexes de Nabokov et Machen n’ont pas suffi à établir la vérité de leur texte parce que leur fiction résonnaient trop fortement avec le public d’une certaine façon. Ces fictions, victimes de leur succès, ont été accaparées par le public qui n’a voulu les interpréter que dans le sens qu’il souhaitait, à un instant socio-historique T difficile à évaluer par les deux auteurs au moment où ils écrivaient : la Première guerre mondiale pour Machen, la libération sexuelle qui a supplanté le puritanisme américain de l’après-seconde guerre pour Nabokov.

Nabokov disait que la véritable dramaturgie dans une fiction se passe entre l’auteur et le lecteur, et non pas entre les personnages. Avec Lolita, la rencontre telle qu’il l’envisageait avec les lecteurs a été manquée parce qu’elle a été subvertie. Le message subversif de l’œuvre a été subverti, neutralisé, retourné contre lui-même par l’espace public dans lequel il a pénétré. Un espace tout sauf neutre, traversé par des rapports de domination, où s’est imposée une lecture de l’œuvre au premier degré, sous une forme artificiellement provocante mais fondamentalement normée. Cet espace public a, tout comme Humbert Humbert, transformé Dolorès Haze en Lolita, et des gamines pré-adolescentes en fantasmes érotiques potentiels.

Des gens qui ont lu Lolita au premier degré ont pu de bonne foi s’identifier à son protagoniste et penser avec lui que c’est la petite qui a été le « chercher » (argument classique du pédophile), malgré les signes clairs de Nabokov dans son roman – « ses sanglots la nuit - chaque nuit, chaque nuit - dès l’instant où je feignais de dormir »). Qu’il faille encore un documentaire sorti en 2023 pour préciser les intentions de Nabokov soixante-dix ans après la publication de son roman paraît complètement dingue.

Quelle genre de société est incapable de comprendre un avertissement beaucoup moins ambigu qu’il n'y paraît ? Incapable de comprendre que l’intelligence, le goût esthétique, le raffinement peuvent accompagner la violence la plus extrême, la plus archaïque, la plus inouïe ? Une société aliénée, sans doute, qui use couramment de ces pratiques. Une société abusée comme Dolorès, "douleurs" en espagnol. Tout comme Freud, pour satisfaire ses homologues de la société patriarcale viennoise, substitua par conformisme son idée première de théorie de la séduction par celle du complexe d’Œdipe, le public, faisant une lecture au premier degré bien pratique du Lolita de Nabokov, a fait d’un réquisitoire contre la pédophilie une bible d’érotisme pré-adolescent.

Ainsi est dévoyée une grande idée : Nabokov utilise la séduction du style littéraire de son protagoniste pour nous piéger. Nous sommes séduits par cette poésie, tout comme Dolorès est séduite par les premiers mots agréables que lui adresse Humbert Humbert lors de son approche prédatrice. Le style n’est qu’un moyen pour arriver à une fin : nous faire adopter le point de vue d’un pervers pour agréer à ses désirs. Humbert Humbert nous charme et nous corrompt tout en nous faisant nous identifier à lui, tout comme il le fait avec Dolorès. Nous sommes à la fois nous-mêmes et nous sommes Humbert Humbert, tout comme Dolorès se perd dans le désir de son bourreau. L’hypnose poétique fait de nous les victimes d’un syndrome de Stockholm.

Nous sommes Humbert Humbert en plein et Dolorès en creux. Mais de nombreux lecteurs ne savent habiter ce creux, et Dolorès disparaît alors au profit de Lolita. Humbert Humbert gagne : il réussit à convaincre le public peu vigilant. L’abus est double, à la fois fictif et réel, volontaire de la part d’Humbert Humbert et involontaire de la part de Nabokov : il y a l’abus commis sur Dolorès et celui commis sur le lecteur au premier degré, comme elle, trop dupe. La mise en abyme est si efficace qu’elle en devient contre-productive. Humbert Humbert est devenu plus fort que Nabokov.

Nabokov a eu à la fois trop de talent et trop d’avance sur les mœurs de son époque. Il a appris à son détriment que les idées les plus fortes, les plus subversives, les plus violentes, c’est-à-dire à certaines occasions des vérités fondamentales, ne peuvent parfois pas être acceptées au moment où elles sont exprimées : c’est pourquoi la société les refoule ou les subvertit pour les écraser.

Que doit risquer de dire l’auteur/scénariste ?

Certes l’artiste ne peut offrir que ce qu’il a, sa beauté donc sa vérité et vice versa (pour rester platonique). Mais les idées du temps, ces fameuses idées que moquait tant Nabokov, c’est-à-dire celles de la société, nous rattrapent toujours. En tant qu’auteurs donc, il me semble que nous devrions être attentifs à ce que nous disons. Les mots, quand on sait les manier, ont un poids. Nous pouvons en faire des bonbons parfumés, des caresses langoureuses mais aussi des grenades dégoupillées.

En tant qu’auteurs nous devrions essayer, dans la mesure du possible, de dire quelque chose sur la société dans laquelle nous vivons même quand celle-ci n’est pas prête à entendre ce que nous avons à dire. L’intérêt de l’art est de nous permettre à tous d’accéder à des variétés nouvelles de visions du monde, aussi notre devoir d'auteurs est-il de céder à notre impulsion créatrice. Ce qui n’empêche pas, afin d’éviter les mauvaises surprises, de chercher à savoir où on met les pieds quand on décide de dire quelque chose. De prendre la température de la société au sein de laquelle on vit. Et de décider éventuellement ensuite du média le plus adéquat pour notre propos : poème, chanson, sketch, pièce de théâtre, roman, BD, film de télévision ou cinéma, etc.

Il me semble nécessaire de se poser certaines questions quand on aborde des sujets complexes. Mon scénario est-il en phase avec l’ordre moral ? Entre-t-il dans les normes sociales et politiques actuelles ? Si non, est-il travaillé par une dialectique qui permet la confrontation des points de vue, la mise à distance ? Et donc, le personnage qui véhicule mon idée hors norme affronte-t-il la contradiction d’autres personnages ? Si ce n’est pas le cas, si son point de vue est unique, quel est le niveau de culture, d’engagement, de responsabilité que je sollicite de la part du spectateur ? A quoi suis-je prêt à renoncer en termes de « viser juste » quant à mon propos ? A quoi suis-je prêt à renoncer en termes de public ? Est-ce que je cours le risque de n’être pas compris du tout ? Voire d’être confronté comme Nabokov à un contresens total du public ?

Jouer l’ambiguïté, la complexité, est tout à votre honneur : vous prenez un risque, et vous vous montrez exigeant vis-à-vis du public, vous ne le prenez pas pour un imbécile. Cependant n’oubliez pas qu’en tant qu’auteurs nous travaillons d’abord avec les émotions. Dramaturgie n’est pas philosophie. Notre but en tant qu’auteurs est d’abord plus ou moins cathartique. Dans notre art, les idées restent subordonnées aux émotions, sinon nous écrirons ailleurs un essai ou une thèse. Or il n’y a rien de plus polymorphe que les émotions ; elles nous poussent à accepter certaines choses et d’autres pas.

Qui sait ce que fera le public de vos métaphores sophistiquées, de vos nuances élaborées, de votre symbolique puissante et de toute votre intelligence ?

Si vous avez la chance qu’il s’approprie votre histoire, vraisemblablement ce qu’il voudra.

Marco

Les archers fantômes de Mons combattant les Allemands. Illustrated London News, 29 novembre 1915.

hukenzie.marco@gmail.com

SCRIPTDOCTOR PRO © Marco Hukenzie

N° SIRET : 933 137 192 00011